2025年10月27日,我室魏太云研究员团队在Advanced Science上发表题为“Insect I-Type Lysozymes Function as Antiviral Proteases by Forming Biomolecular Condensates”的研究论文。该研究首次揭示虫媒I型溶菌酶可作为特异性“抗病毒蛋白酶”,通过切割病毒复制关键蛋白来抑制病毒侵染,改变了人们对溶菌酶功能的传统认知,为开发植物病毒病绿色防控新策略提供了理论依据与应用潜力。

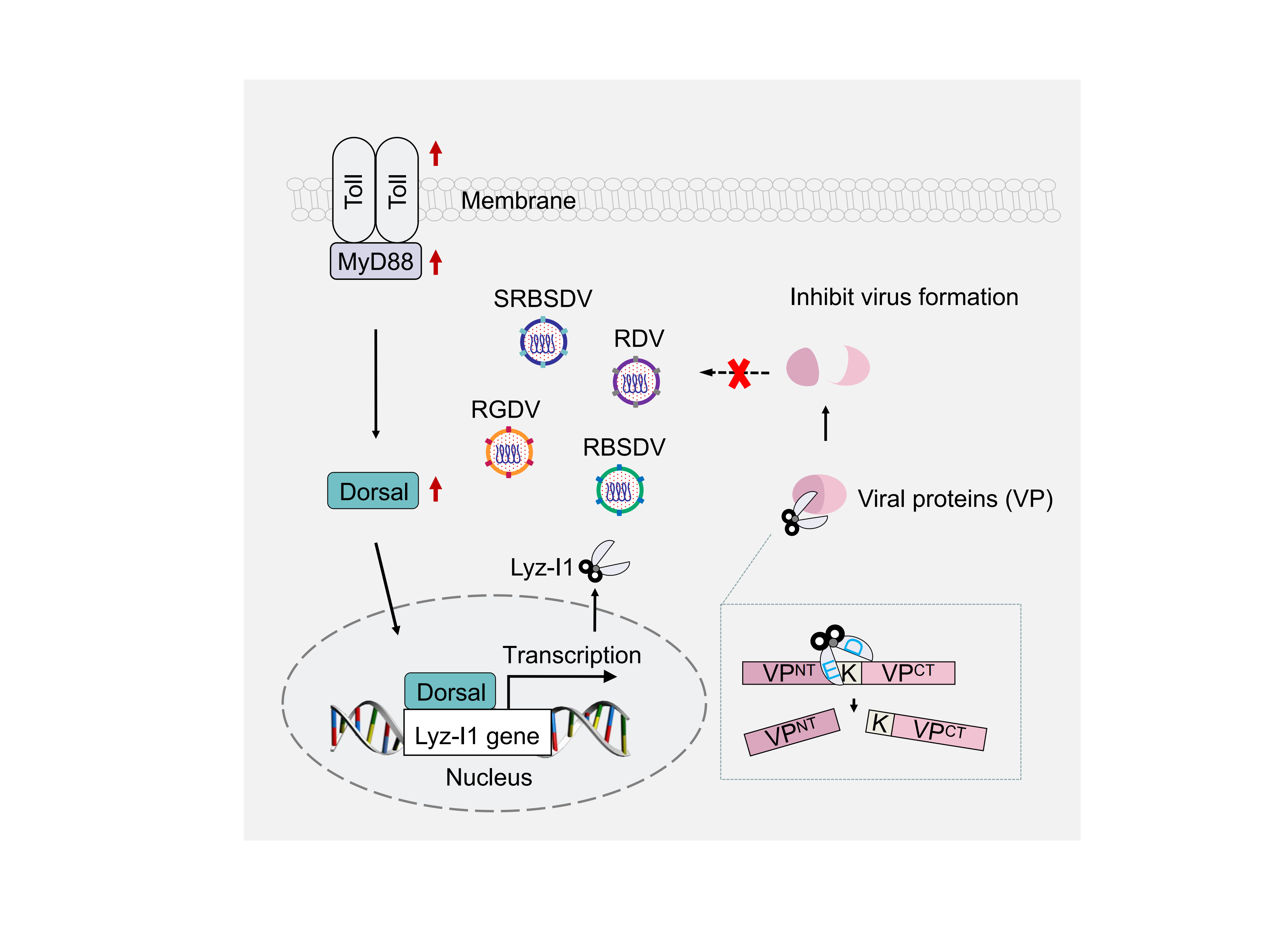

自亚历山大·弗莱明发现溶菌酶以来,科学界普遍认为其功能依赖于保守的“催化双元体”切割细菌细胞壁中的糖苷键。然而,魏太云研究员团队在对水稻瘤矮病毒(RGDV)及虫媒叶蝉的研究中发现,一种受Toll信号通路调控的I型溶菌酶(Lyz-I1)在叶蝉抗病毒免疫中发挥核心作用。

研究表明, Lyz-I1不仅保留了经典溶菌酶的结构框架与催化双元体,还可特异性识别并切割RGDV复制关键蛋白Pns9上特定赖氨酸残基(K180)旁的肽键,从而破坏Pns9参与的病毒原质(病毒复制工厂),最终抑制病毒复制。该机制在多种水稻病毒-虫媒系统中较为保守,可能是昆虫界一种具有普适性的抗病毒策略。

图1. 昆虫Toll信号通路激活的Lyz-I1作为抗病毒蛋白酶切割病毒蛋白的模型

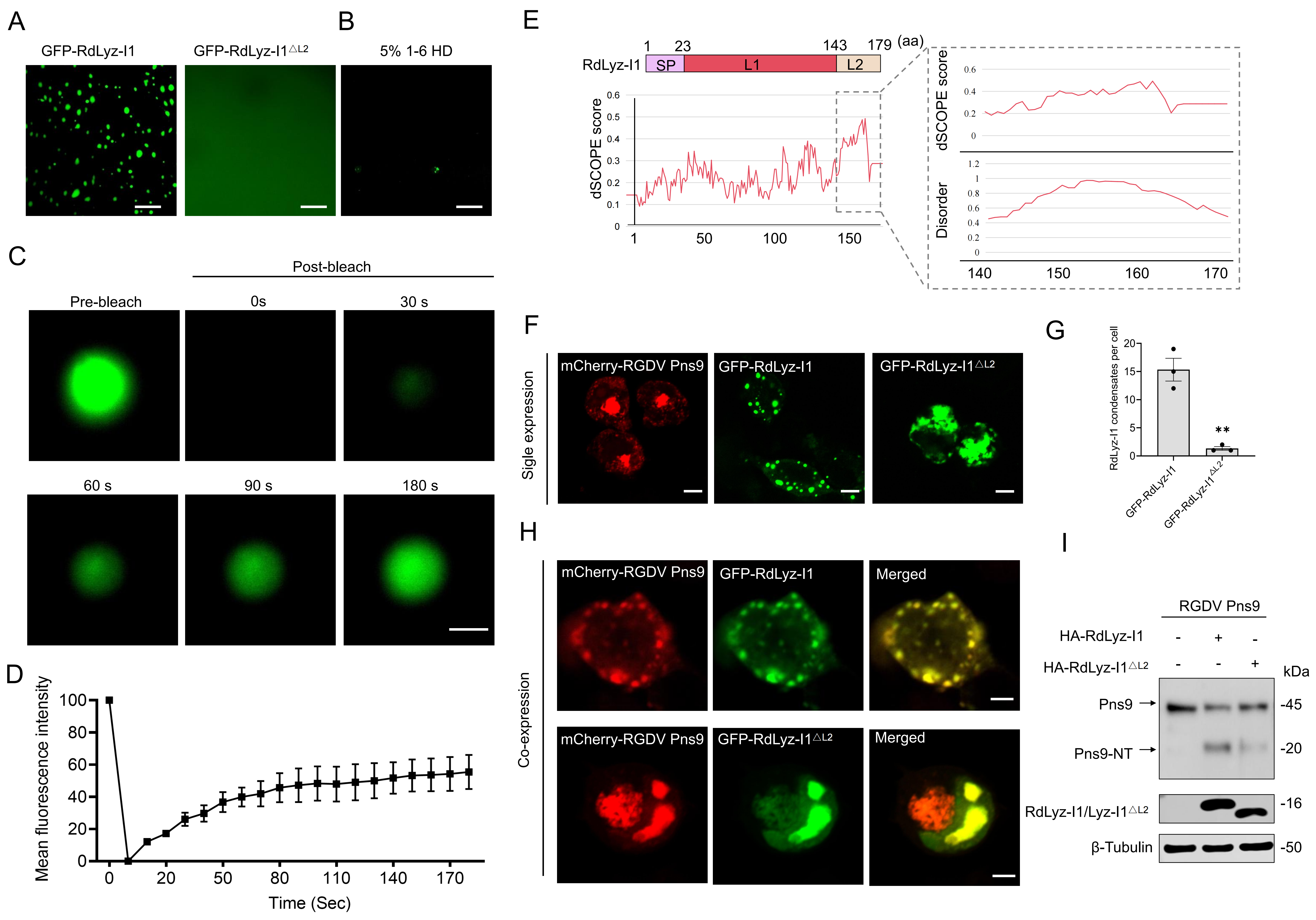

该研究还通过阐明Lyz-I1的C端无序区发生液-液相分离,形成动态的“抗病毒凝聚体”,作为生物分子反应中心富集病毒蛋白,从而显著提升其切割效率,揭示了一种增强抗病毒效率的机制。

图2. 叶蝉Lyz-I1形成的相分离凝聚体增强其切割病毒蛋白的效率

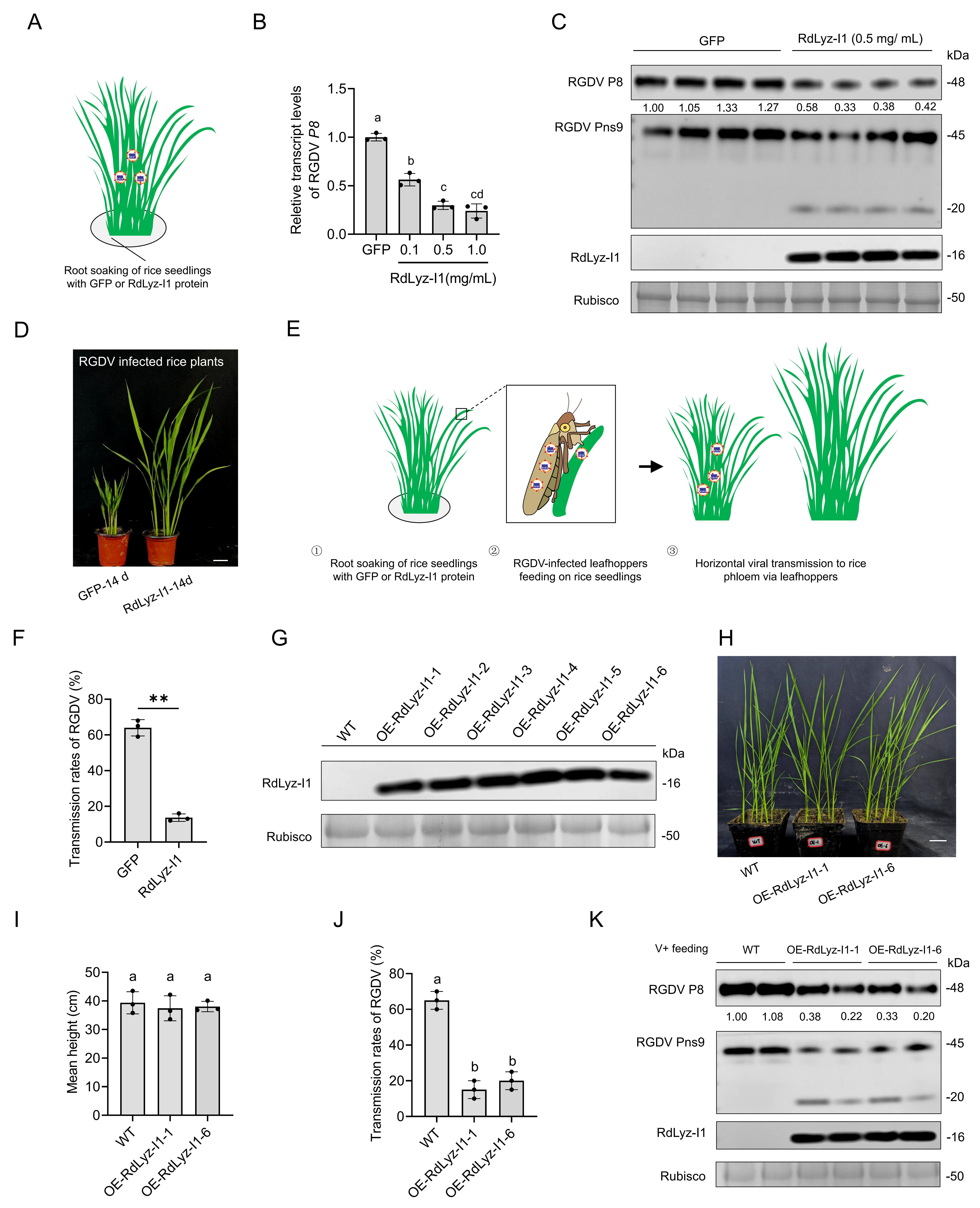

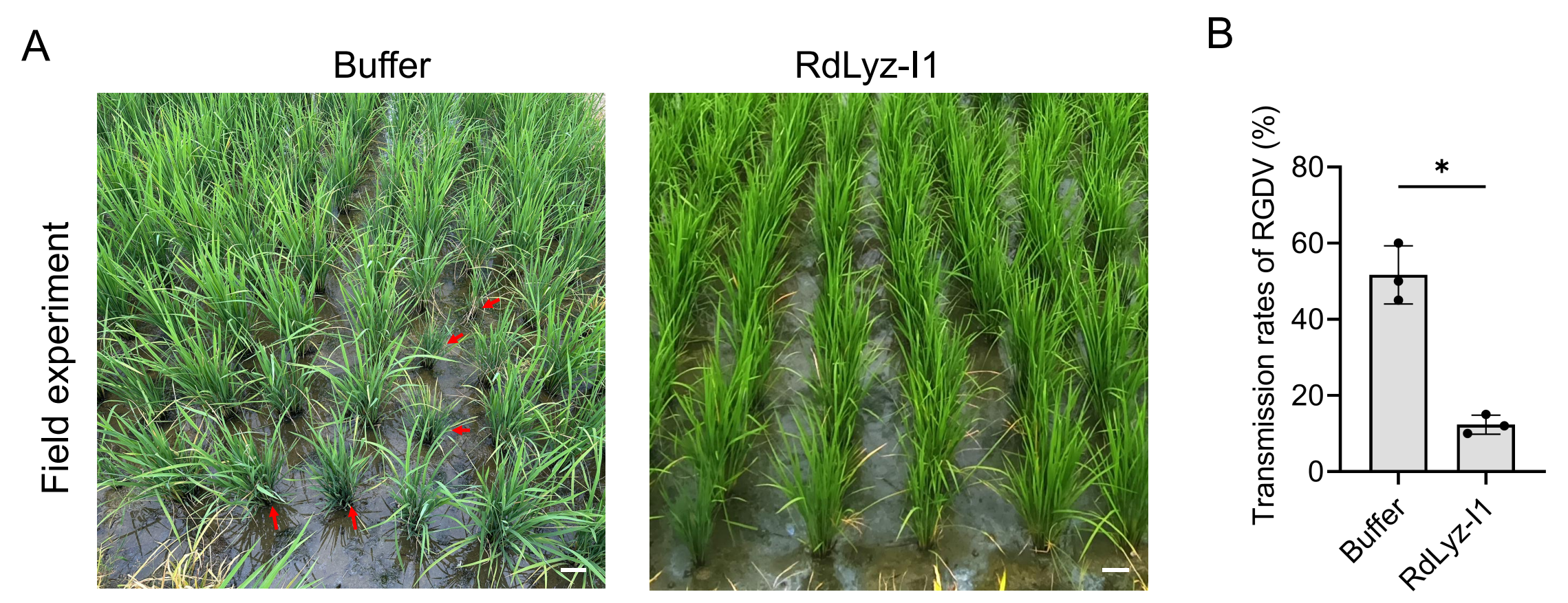

在应用层面,该研究也展现了田间防控场景。通过根部浸泡外源施加的Lyz-I1,可被水稻吸收并转运至叶片,有效切割Pns9蛋白,降低病毒载量并减轻病害。田间试验中,该处理显著降低了RGDV发病率。此外,Lyz-I1还能激活水稻自身免疫系统,实现“清除病毒”与“诱导植物免疫”的双重防护。

图3. 叶蝉Lyz-I1抑制RGDV侵染水稻

图4. 叶蝉Lyz-I1抑制RGDV的田间传播

魏太云研究员为论文通讯作者。杜宇博士生为第一作者,李猷副教授、博士生肖雨晴、硕士生胡曼曼和杨金花共同参与研究。研究获国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点项目(U23A20197)、国家重点研发计划(No.2023YFD1400300)资助。

文章链接:http://doi.org/10.1002/advs.202514408