近日,我室沈杰/闫硕团队在Chemical Engineering Journal期刊上发表了题为Standard strategy for developing multicomponent nanopesticides: From gene function analysis to co-delivery nano-platform construction的研究成果。该研究系统地提出了一种标准化的多组分纳米农药研发策略,通过靶基因功能解析、协同药剂筛选及共递送纳米平台构建等步骤,实现了多组分纳米农药的轻简化制备,可有效解决RNA农药防效低、持效期短等瓶颈问题,为RNA农药的高效应用与商业化推广提供了新思路。

RNA干扰(RNAi)技术因其高度的物种特异性和环境安全性,被誉为“第三次农药革命”,在精准病虫害防控领域展现出巨大潜力。然而,在RNA农药的实际开发过程中,仍面临诸多瓶颈问题,如双链RNA(dsRNA)在自然环境中稳定性差,细胞吸收效率低,单一RNAi靶标防效不佳,以及高效RNAi靶点筛选过程费时费力等问题,严重制约了其产业化进程。

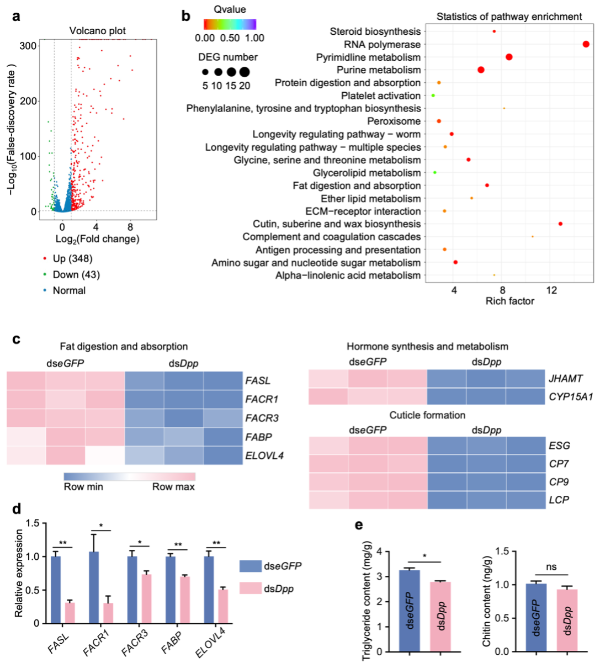

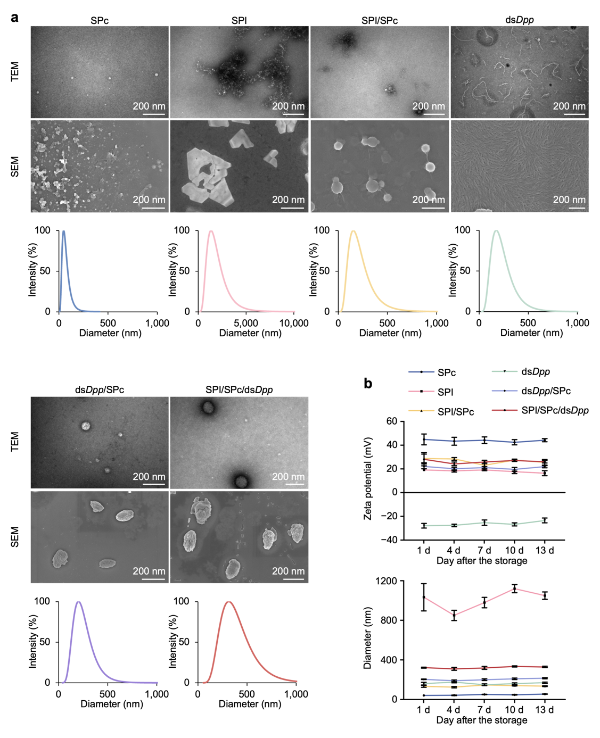

本研究聚焦全球十大农业害虫之一的桃蚜(Myzus persicae),提出了可复制、可推广的多组分纳米农药标准化开发策略。团队首先通过转录组分析与生物学功能验证发现,Dpp(decapentaplegic-like)基因在脂肪酸合成与表皮形成中发挥关键作用,其RNA干扰可导致桃蚜蜕皮失败,但致死率较低,不能满足实际防控需求。因此,研究人员进一步引入具协同作用的化学农药螺虫乙酯(SPI),以抑制脂肪酸合成,并以团队自研的多功能纳米材料星形阳离子聚合物(SPc)为载体,构建了SPI和dsDpp的共递送平台。其中,SPI与SPc通过氢键作用形成复合物,dsDpp通过静电作用吸附在其表面,最终构建出粒径约322.95 nm、带正电(Zeta电位+28.22 mV)的稳定球形纳米粒子,具备良好的结构特征和负载性能。

图一:靶基因功能解析

多组分纳米农药(SPI/SPc/dsDpp)在植物叶片表面表现出更低的接触角和更高的持留量,显示出优异的叶片附着性能,从而显著提升了植物对其在体内和体外的吸收效率。同时,多组分纳米农药在蚜虫体表展现出更大的接触面积,并能有效穿越体壁与细胞膜,增强了其在害虫体内的摄取与传输能力。值得注意的是,多组分纳米农药的胃毒和触杀活性均达到优异水平,蚜虫死亡率高达94.5%至96.6%。该共递送纳米平台不仅提升了药剂的起效速度和生物活性,还有效弥补了dsDpp持效期短和SPI起效慢的不足,展现出显著的协同增效优势。

图二:多组分纳米农药的表征

本研究构建的标准策略明确了从靶基因筛选 → 协同药剂选择 → 纳米共递送平台构建的全过程,为RNA农药的轻简化制备提供了理论依据与实践案例。我院闫硕教授为该论文通讯作者,博士研究生蒋沁宏和董民副教授为论文共同第一作者,沈杰教授、已毕业硕士研究生车琳、硕士研究生李澈、云南蒙自蒙生石榴生产合作社张显和北京化工大学尹梅贞教授参与了该项工作。该研究获得了国家自然科学基金(32372631),国家重点研发计划(2024YFC2607600),云南院士专家工作站(202305AF150142),拼多多-中国农业大学研究基金(PC2023B02018)和中国农业大学2115人才发展计划等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165790.